Alfons Zeileis 1916-1930

Am 15.06.1916 wurde Alfons Zeileis aus dem Lazarett entlassen, wo dieses Selbstbildnis entstand. Der Krieg tobte. Was sollte ein mittelloser Künstler tun? Wie kam Alfons Zeileis in die Pfalz an die Realanstalt am Donnersberg? Leider liegen keine Briefe oder andere Belege dazu vor. Deswegen wollen wir uns die Verbindungen zwischen Pfälzer Künstlern und der Akademie der bildenden Künste in München etwas näher ansehen.

Die Pfalz war damals kein eigenes Bundesland, sondern gehörte als Folge des Wiener Kongresses seit 1816 zu Bayern, ein Schicksal, welches die Pfalz interessanterweise mit den fränkischen Gebieten um Aschaffenburg und Würzburg, der alten Heimat von Alfons Zeileis, teilte. Bereits im 18. Jahrhundert hatte der Kurfürst seine Mannheimer Kunstsammlung und die Zweibrücker Sammlung nach München verlagert.

Die Heidelberger Sammlung ging 1827 an die Münchner Pinakothek. Damit war die Pfalz weitgehend von Kunst befreit.

Der prominenste Wahlpfälzer, der bereits von 1884 bis 1889 an der Akademie der bildenden Künste, unter anderem bei Gabriel von Hackl, späterer Lehrer von Alfons Zeileis, studierte, war

Ein Vergleich der Ausstellungskataloge der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst zwischen 1924 und 1926 mit den Matrikelbüchern der Akademie der Bildenden Künste München zugänglich unter https://matrikel.adbk.de/ zeigt, dass zu dieser Zeit folgende Künstler, welche Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst waren, an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert haben:

- Albert Haueisen aus Stuttgart, der sich am 29.04.1891 an der Akademie für die Naturklasse bei Gabriel von Hackl einschrieb, welcher später auch Alfons Zeileis unterrichtete. Albert Haueisen wurde 1952 mit dem großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

- Peter Koch aus Deidesheim, der sich am 30.10.1894 an der Akademie für die Naturklasse bei Gabriel von Hackl einschrieb und auch bei von Marr lernte, welche später beide auch Alfons Zeileis unterrichteten. Er hatte Ausstellungen in München, Berlin Basel und Mannheim und lebte von 1914 bis 1922 in New York und New Jersey in den USA. 1922 kehrte er nach Gimmeldingen in der Pfalz zurück.

- Hans Purrmann aus Speyer, der sich am 08.11.1897 für die Naturklasse bei Gabriel von Hackl, dem späteren Lehrer von Alfons Zeileis, an der Akademie einschrieb. Er baute mit Henri Matisse die "Académie Matisse" auf und entwickelte durch Matisse seinen persönlichen Stil. Seine Werke galten in der Nazizeit als "entartet". Er floh vor den Nationalsozialisten und kehrte erst 1950 nach Deutschland zurück. Er war vielfach ausgestellt und wurde neben vielen anderen Auszeichnungen mit dem großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland mit Stern ausgezeichnet.

- Ludwig Kindler aus Straßburg, der sich am 07.11.1899 an der Akademie für Bildhauerschule bei Wilhelm von Ruemann einschrieb.

- Daniel Wohlgemuth aus Albisheim Rheinpfalz, der sich am 14.05.1900 an der Akademie in die Naturklasse von Gabriel von Hackl, dem späteren Lehrer von Alfons Zeileis, einschrieb. Von 1887 bis 1892 besuchte er die "Realanstalt am Donnersberg". Er kannte Hans Purrmann gut. Sein umfangreiches Werk ist auf der verlinkten Website dokumentiert.

- Otto Dill aus Neustadt an der Haardt, der sich am 04.04.1908 an der Akademie in die Malschule von Heinrich von Zügel einschrieb. Otto Dill wurde durch Wüsten- und Beduinenszenen, Stierkampfstudien, Tigerbilder, Löwenbilder sowie Bilder von Pferderennen und Polospielen bekannt. 1924 wurde ihm der Professorentitel verliehen, 1930 zog er von München zurück nach Neustadt an der Weinstraße. Seine Werke befinden sich in zahlreichen öffentlichen Sammlungen, u.a. den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München und im Musée National d'Art Moderne in Paris.

- Hermann Sauter aus Landau, der sich am 09.05.1911 an der Akademie in die Zeichenschule von Karl Raupp einschrieb.

- Adolf Kessler aus Godramstein, der sich am 28.10.1911 an der Akademie in die Zeichenschule von Karl Raupp einschrieb. Er wurde v.a. durch Wandbilder und Fresken in der Pfalz bekannt und nahm in Deutschland und 1926 auch in Brooklyn an Ausstellungen teil. 1973 erhielt er die Max-Slevogt-Medaille.

- Emil "Elk" Eber aus Haardt, der sich am 03.05.1912 an der Akademie in die Zeichenschule von Peter von Halm einschrieb. Er wurde in der Zeit des Nationalsozialismus mit Motiven aus dem Ersten Weltkrieg und NS-Propagandabildern erfolgreich.

- Helmut Becker aus St. Ingbert, der sich am 28.10.1913 an der Akademie in die Zeichenschule von Carl Johann Becker-Gundahl, einem Lehrer von Alfons Zeileis, einschrieb. Er nahm an zahlreichen Ausstellungen teil und wurde 1952 mit dem Prix de Paysage ausgezeichnet.

- Hermann Spatz aus Ludwigshafen am Rhein, der sich im Sommersemester 1921 für das Fach Malerei an der Akademie einschrieb.

- Hermann Arnold aus Morschheim, der sich am 31.10.1913 für das Fach Bildhauerei bei Erwin Kurz an der Akademie einschrieb.

- Hermann Croissant aus Landau in der Pfalz, der sich am 27.10.1915 für das Fach Zeichnen bei Carl Johann Becker-Gundahl, einem Lehrer von Alfons Zeileis, an der Akademie einschrieb. Er war Sohn von Philipp Croissant. Als Berufsmaler schaffte er ein umfangreiches Werk, welches Stilleben, Landschaften, Wandmalerei und Porträts umfasst.

- Eugen Croissant aus Landau in der Pfalz, der sich im Winter 1922/1923 für das Fach Malerei an der Akademie einschrieb. Er war Sohn des Kunstmalers August Croissant, welcher ebenfalls in der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst aktiv war.

- Otto Ditscher aus Neuhofen in der Pfalz, der sich ebenfalls im Winter 1922/23 gleichzeitig mit Eugen Croissant an der Akademie für das Fach Malerei einschrieb. Er wurde vom Land Rheinland-Pfalz mit der Max-Slevogt-Medaille ausgezeichnet.

- Fritz Zolnhofer aus Saarbrücken, der sich ebenfalls im Winter 1922/23 gleichzeitig mit Eugen Croissant und Otto Ditscher an der Akademie für das Fach Malerei einschrieb. Er wurde durch Industrie- und Porträtmalerei sowie als Maler von Landschaftsbildern bekannt. In seinem letzten Lebensabschnitt widmete er sich dem Expressionismus und Surrealismus. 1937 wurden zwei seiner Bilder aus öffentlichen Sammlungen von den Nationalsozialisten als "Entartete Kunst" beschlagnahmt.

- Eugen Keller aus Kirchheim an der Weinstraße, der sich im Wintersemester 1925/26 für das Fach Bildhauerei an der Akademie einschrieb. Er war ein Anfang der 1930er Jahre bekannter Bildhauer, der viele Kriegerdenkmäler zur Erinnerung an den ersten Weltkrieg schuf. Er fiel 1942 im zweiten Weltkrieg.

Es wäre überaus erstaunlich, wenn sich nicht mindestens einige der Künstler in München kennengelernt hätten. Auffällig ist vor allem Daniel Wolgemuth, der die Realanstalt am Donnersberg besuchte und außerdem bereits vor Alfons Zeileis Schüler von Gabriel von Hackl war. Professor Carl Johann Becker-Gundahl war ebenfalls Pfälzer. Die Vermutung liegt nahe, dass der kriegsverletzte Alfons Zeileis über solche Kontakte an die Realanstalt am Donnersberg empfohlen wurde. Also nahm Alfons Zeileis mit Datum vom 16.06.1916 seine Tätigkeit an der Realanstalt am Donnersberg auf. Bereits ein Jahr später teilte ihm das bayerische Staatsministerium mit, dass er nach Absolvieren eines Praktikums in den Staatsdienst übernommen werden könnte. Das Praktikum absolvierte Alfons Zeileis berufsbegleitend.

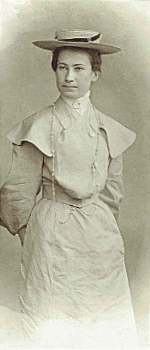

In seiner neuen Heimat am Donnersberg lernte Alfons Zeileis eine Frau kennen, welche ihm Ehefrau, Freundin, Partnerin und Gefährtin wurde: Elisabeth Fleischmann. Elisabeth muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein. Noch viele Jahre nach ihrem Tod wurde in der Familie von ihr mit höchster Achtung gesprochen und ihr Tatendrang, ihre Empathie und ihre optimistische Fröhlichkeit in den schönsten Farben gepriesen. Über ein Thema wurde allerdings nie gesprochen: Alfons Zeileis war katholisch, Elisabeth Fleischmann war evangelisch. Auch die 1922 geborene Tochter Anneliese wurde evangelisch getauft. Das muss für Alfons Zeileis den Ausschluss von den Sakramenten und ggf. sogar den Kirchenbann zur Folge gehabt haben. Jahre später schrieb er, er wäre nur seiner Mutter zu Liebe in der Kirche geblieben. Nach ihrem Tod trat er aus der Kirche aus. Noch während der erste Weltkrieg tobte heirateten Alfons Zeileis und Elisabeth Fleischmann am 31.7.1918.

Mit der Novemberrevolution 1918 endete das Kaiserreich. Die Weimarer Republik begann. Mit dem nahenden Ende des 1. Weltkriegs begannen die Allierten, die linksrheinischen Gebiete, also auch die heutige Pfalz, zu besetzen. Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Versailles am 28. Juni 1919 wurden Teile der bayerischen Pfalz zum neutralen Saargebiet erklärt, welches bis 1935 von Frankreich besetzt werden sollte.

Die Kriegswirtschaft benötigte Zeit, um auf Friedensproduktion umzustellen. Die bis 1924 für unterschiedliche Zeitdauern immmer wieder eingerichtete Zollgrenze zwischen den linkrheinischen besetzten Gebieten und dem übrigen Deutschland erschwerte Exporte und Importe. Der Deutsche Staat druckte Geld, um Reparationszahlungen zu leisten. In dieser unsicheren Zeit wurde Alfons Zeileis am 01.04.1920 zum Gymnasialzeichenlehrer am humanistischen Gymnasium Neustadt mit einem jährlichen Gehalt von 3000 Mark ernannt.

In einer Zeit mit hoher Arbeitslosigkeit ohne die Existenz einer Sozialversicherung war diese feste Stelle für einen Künstler sehr wertvoll. Die Höhe des Gehalts relativiert sich allerdings angesichts der einsetzenden Hyperinflation. Ende 1922 kostete ein Roggenbrot bereits 300,- Mark.

Mitten in dieser schwierigen Zeit, am 22.01.1922, gebar Elisabeth Zeileis die gemeinsame Tochter Anneliese in Marnheim. Im Nachlass befinden sich aus dem Jahr 1921 zwei Bilder, aus den Jahren 1922 und 1923 kein einziges Bild und aus dem Jahr 1924 zwei Bilder. Erst danach begann Alfons Zeileis wieder in größerem Umfang mit dem Malen.

Zur Förderung der Kunst und deren wirtschaftlichen Stärkung wurde am 16. Januar 1922 die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst (APK) beschlossen. August Croissant, der Vater des uns bereit bekannten Eugen Croissant und der uns ebenfalls von der Akademie der bildenden Künste in München bereits bekannte Hermann Sauter aus Landau wurden 1. und 2. Vorsitzende, Hermann Graf Schriftführer. Ab 1924 wurde die APK publizistisch und mit Ausstellungen aktiv.

Wann Alfons Zeileis Mitglied in der APK wurde, ist nicht bekannt. Er nahm jedenfalls als Mitglied von 1926 bis 1930 nachweislich an folgenden Gruppenausstellungen der APK teil:

- 1926 Pfälzer Kunst im Coburger Kunstverein, Fränkischer Kurier 23.04.1926 und 22.04.1926 Coburger Tageblatt beides in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1926 Maiausstellung in Speyer, Aquarellausstellung Pfälzischer Künstler im Freiburgerhaus. Speierer Zeitung 6.5.1926, Pfälzische Rundschau 6.5.1926, beides in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1926 Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler „Pfälzische Malerei von heute" Friedrich-Ebert-Park Ludwigshafen. General-Anzeiger Ludwigshafen, Mittwoch, den 12. Mai 1926.

- 1926 Pfälzische Kunstausstellung im Saalbau. Stadt- und Dorfanzeiger Montag, den 9. August 1926.

- 1926 Die Kunstausstellung in der Winterschule anlässlich der Südpfälzischen Herbsttage in Landau. Der Rheinpfälzer 15.10.1926, Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1926 Pfälzischer Kunstverein Speier, Kollektivausstellung Pfälzer Künstler. Speierer Zeitung 18.11.1926, beides in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1927 Die Pfälzer Kunstausstellung in Zweibrücken. Pfälzischer Merkur 23.Juni 1927 in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1927 Kunstausstellung der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler in Landau. Der Rheinpfälzer 18.10.1927 und Landauer Anzeiger 21.10.27 beides in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1927 Wanderausstellung der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler in Pirmasens. Pirmasenser Zeitung 15.11.1927 und Pfälzer Tageblatt Pirmasens 16.11.1927 beides in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1928 Kunstverein Augsburg, Künstler aus der Pfalz. Schwäbische Volkszeitung vom 22.02.1928 in Kritiken über Künstler: Zeitungsausschnitte zsgest. von Karl Graf, Pfälzer Landesbibliothek Speyer.

- 1928 Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst Ausstellung im Saalbau. General-Anzeiger für Neustadt, Landau und die Vorderpfalz, Dienstag, 17. April 1928.

- 1929 Kunstausstellung im Kaisersaal. General-Anzeiger für Neustadt, Landau und die Vorderpfalz, Dienstag, 9. Dezember 1929.

- 1930 Ausstellung im Rahmen der Veranstaltung 1000 Jahre Mode und Literatur. General-Anzeiger für Neustadt a.d. Haardt und Umgebung, Freitag, 5. Dezember 1929.

Die Jahre von 1925 bis 1929 waren für Alfons Zeileis sehr produktive Jahre. In den Fotoalben sind viele Ausflüge mit Ehefrau Elisabeth und Tochter Anneliese dokumentiert. Reisen ins Karwendel, an die Ostsee und in die Schweiz inspirierten ihn zu vielen Bildern. Im Jahr 1927 hatte die industrielle Produktion in Deutschland endlich wieder das Niveau von 1913 erreicht. Es ging aufwärts. Der 24. Oktober 1929 brachte den folgenreichsten Börsencrash der Geschichte mit der anschließenden Weltwirtschaftskrise. Die Industrieproduktion sank von 1929 bis 1932 um 40 Prozent und fiel auf den Stand von 1904. Die Verkäufe auf den Ausstellungen der APK brachen ein. Die APK beschloss, dass ausschließlich Berufsmaler an Ausstellungen teilnehmen sollten, da diese auf den Verdienst angewiesen waren. Alfons Zeileis nahm ab diesem Zeitpunkt bis 1948 nicht mehr an Ausstellungen teil. Wie erging es Alfons Zeileis nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten? Wie kam er durch den 2. Weltkrieg? Lesen Sie weiter bei Biografie 1930-1945.